Fermez les yeux et imaginez l’expérience site parfaite. On n’est pas devin mais on parie que vous visualisez un site au design léché, où tout est fluide, avec les bonnes informations exactement là où vous les cherchez. On a tout bon ? Et pourtant, l'absence totale d’aspérités n'est pas forcément souhaitable. Et peut même s'avérer contreproductive. Allez. On vous explique tout.

Commençons par poser les bases. On appelle "friction" tout ce qui ralentit l’utilisateur ou le gêne dans son interaction avec une interface. On est sûrs à 100% que vous en avez déjà fait l’expérience.

Voici quelques exemples concrets :

À ce stade, retenez que les utilisateurs abandonnent souvent leur parcours à cause de points de friction souvent invisibles pour les équipes internes. Il est donc essentiel de comprendre et d'identifier ces points bloquants pour améliorer l’expérience.

Ok, la friction peut être sacrément pénible. Mais bien dosée, elle peut aussi devenir plaisante et même apporter de la valeur. Ainsi, la "friction positive" peut protéger les utilisateurs d’erreurs coûteuses, créer un sentiment de confiance ou encore renforcer la perception de qualité. Autrement dit, elle peut servir à la fois les objectifs utilisateurs (sécurité, compréhension, satisfaction) et business (réduction des erreurs, fidélisation, différenciation).

Ce n’est pas de la magie noire. Voici quelques illustrations concrètes.

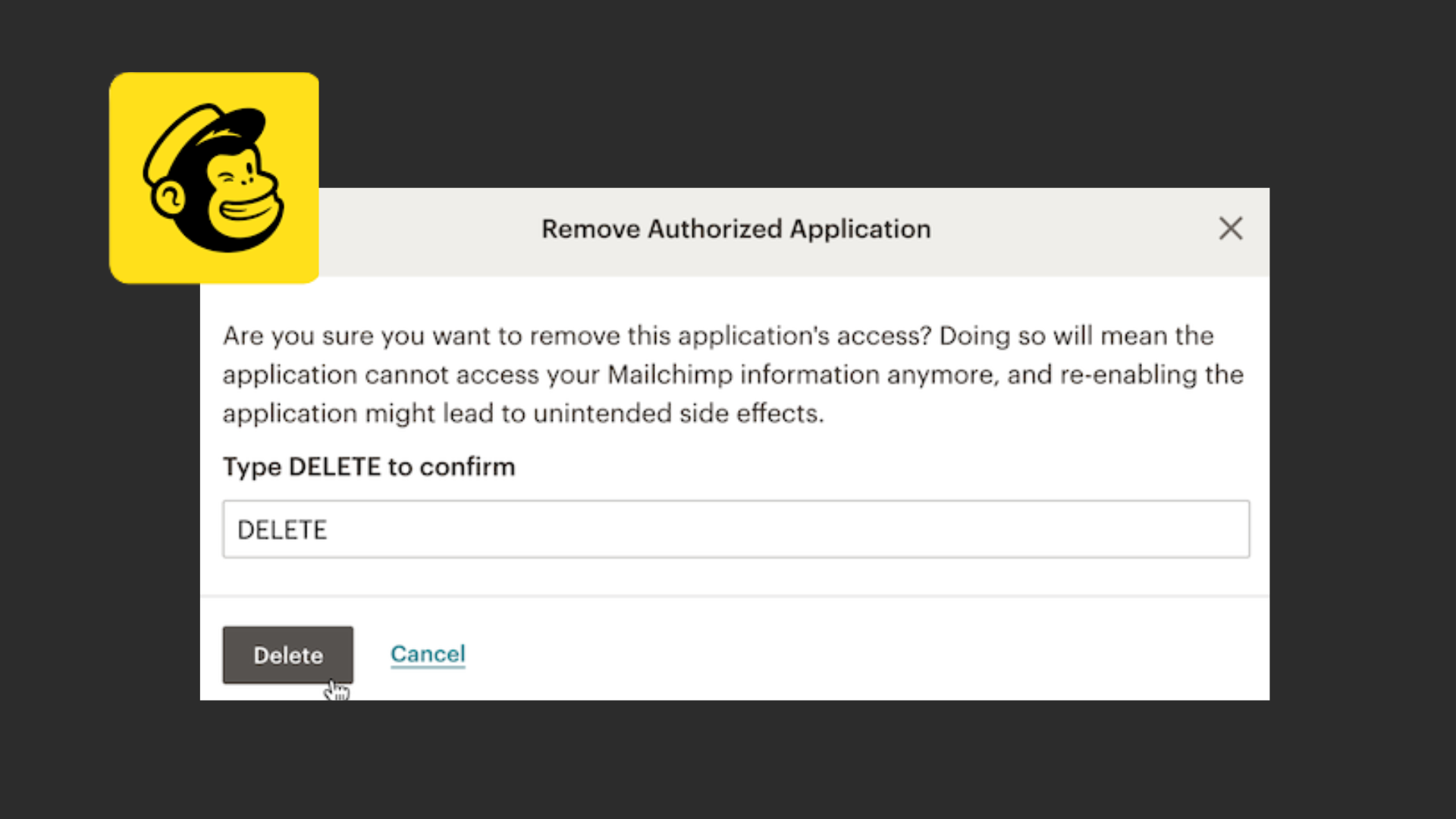

Quand une action est irréversible ou risque d’avoir des conséquences importantes, donner un temps de respiration à l’utilisateur peut s'avérer une bonne idée. Cela lui laisse le temps de vérifier ce qu’il fait, de réaliser l’enjeu, et d’éviter des erreurs qu’il regretterait. Un concept bien compris par Mailchimp. Avant de supprimer une campagne, la plateforme demande de confirmer sa décision en tapant le mot "DELETE" en lettres majuscules. Oui, c’est un peu pénible. Mais ça évite de s'en mordre les doigts plus tard.

Quand un geste devient trop routinier, on peut inciter l’utilisateur à sortir du mode « pilote automatique » pour revenir à une décision consciente. Ainsi, Slack affiche une alerte si vous envoyez un message à quelqu’un en pleine nuit, pendant qu’il a activé « Ne pas déranger ». Pas mal pour éviter de passer pour le collègue relou (et réaliser qu'il est peut-être temps de s'éloigner de son écran).

Segmenter le parcours et ajouter des étapes aide à clarifier les attentes et à éviter les malentendus. L’objectif : s’assurer que l’utilisateur et la plateforme sont sur la même longueur d’onde avant de conclure. Sur Airbnb, le processus de réservation est volontairement long. Il inclut plusieurs étapes où l’on demande de préciser les besoins (dates, nombre de voyageurs, préférences), puis de vérifier attentivement les règles et conditions du logement. Ce parcours permet d’éviter les mauvaises surprises et de rendre l’expérience plus satisfaisante pour les deux parties.

Parfois, laisser croire à l’utilisateur qu’il faut un certain effort pour produire un résultat augmente la valeur perçue de ce qu’on lui livre. Cela donne l’impression d’un travail sérieux et minutieux derrière les coulisses. C'est en réponse à ce biais cognitif que les sites de comparaison en ligne affichent des recherches « en cours » avec une liste d’options qui défilent… Alors que le résultat est en fait prêt depuis 3 secondes. Ça marche : on appelle ça l’effet "Labor Illusion."

Bien pensée, la friction peut participer à la création d'une expérience mémorable. Encore faut‑il savoir où et comment la doser.

Avant d’aller saupoudrer votre interface de contraintes et d’étapes supplémentaires, mieux vaut tester et mesurer. Une démarche simple et pragmatique pour ne pas vous planter :

Et avant de valider quoi que ce soit, posez‑vous cette question : est‑ce que cela ajoute une vraie valeur (perçue ou réelle) à l’expérience ?

Parce qu'après tout, la friction, c’est comme le sel : il faut trouver l'assaisonnement juste pour relever l’expérience. Trop, et tout le plat est gâché.